Plan de 1820

Dans la nuit du 14 au 15 janvier 1818, un des piliers s'écroule entraînant une partie de la voûte et de la toiture. Sans travaux conséquent, le 18 janvier 1820, les sept autres colonnes s'écroulent à leur tour. Il ne reste que les murs de clôture, la voute en cul de lampe au dessus du maître autel et la tour du clocher reconstruite en 1772. (voir Abbé Vernier chap. 12). Par économie lors de sa reconstruction, son emprise au sol fut diminuée.

Comme on peut le voir sur les plans, l'église a subi plus précisément des transformations : colonne de la nef, modification du transept...

A cette époque le transept et la nef centrale de l'église était beaucoup plus petite.

Le chœur de l'église comprenait au fond une arrière salle. Par contre le clocher carré avec sa colonne de marche et la nef centrale à exister jusqu'en 1917, lors de la démolition par les Allemands.

|

Extrait du cadastre de 1820 des archives départementales

|

Antérieurement à l'année 1844, le cimetière entourait l'Église et se prolongeait sur la partie élevée ou se trouvaient, autrefois, les constructions formant le château d'Enguerrand III, de François 1er et de Henri IV. La rue du château, pour lui rendre son véritable nom, partait comme aujourd'hui de la route de Chauny, à l'angle de l'ancien Hôtel de la Hure, et aboutissait en impasse au mur du cimetière. Maintenant, cette impasse est devenue "rue de l'Eglise" pour rejoindre la rue Henry Leguay.

|

En 1872, l'agrandissement de l'église avait été décidé sur la proposition du maire, M. Labarde.(voir chapitre 13 de l'Abbé Vernier)

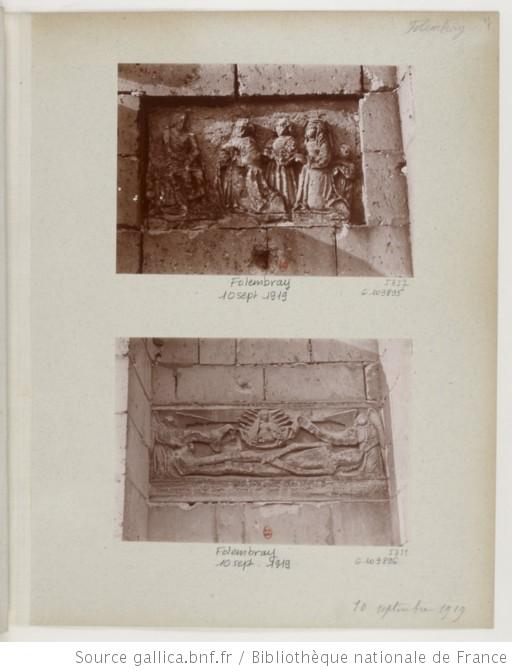

Ces travaux furent terminés en 1876. Les dimensions du nouvel édifice devinrent ce qu'elles étaient en 1824, époque à laquelle elles avaient été réduites. On profita des travaux en cours pour placer, dans le mur latéral extérieur, face à la rue des Vaches, deux pierres tombales anciennes dont les sujets, en relief, étaient bien conservés. Mais le clocher carré de 1772 restait sans flèche et sans coq. A partir de 1876, l'Abbé Landais apporta d'importants changements dans l'église. L'église est dotée d'une chaire sculptée, de vitraux d'art et de bancs confortables. M. le Comte de Brigode, participa personnellement à la dépense.

Archive départementale recolorisé : croquis de Amédée Piette du 3 septembre 1874 pendant les travaux d'agrandissement

Comme peut le voir les sujets en reliefs dans le mur, la porte et des vitraux sur la nef face à la rue ne sont pas encore tous en place.

C'est en 1884 qu'un négociant de la commune, M Eugène Bruyer, à la suite d'un vœu formulé en faveur de son fils Paul, au sujet du service militaire, dota ce clocher d'une tige de fer surmontée d'un coq doré. Bien que le vœu ne se fut pas entièrement réalisé, l'emblème de la vigilance subsista jusqu'en 1917, époque de la démolition de l'église par les Allemands.

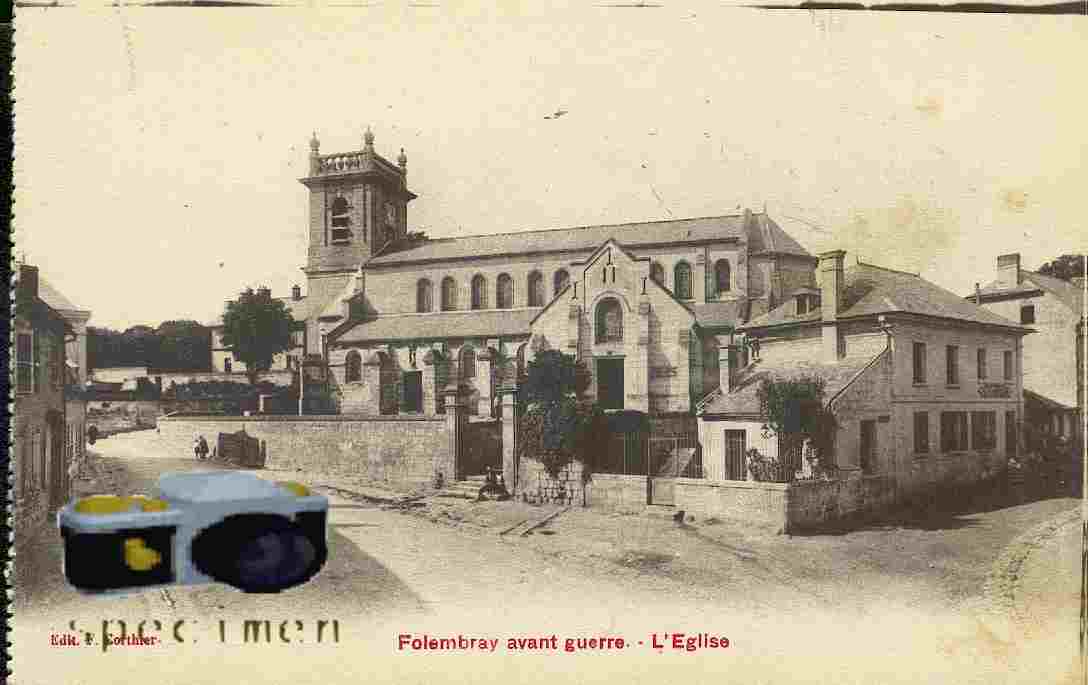

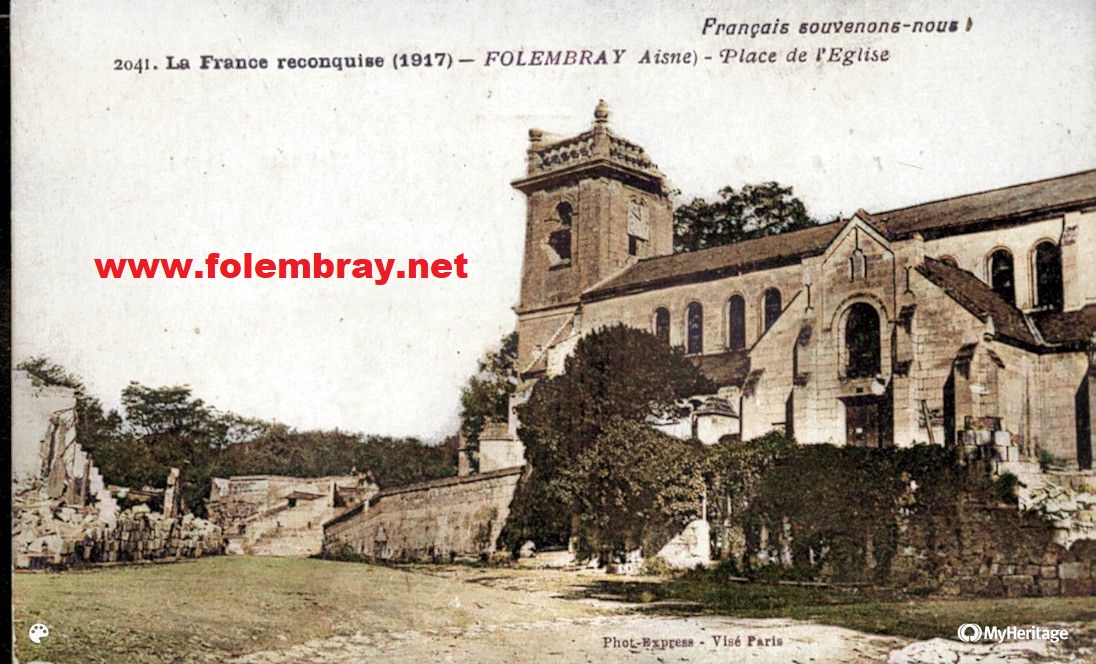

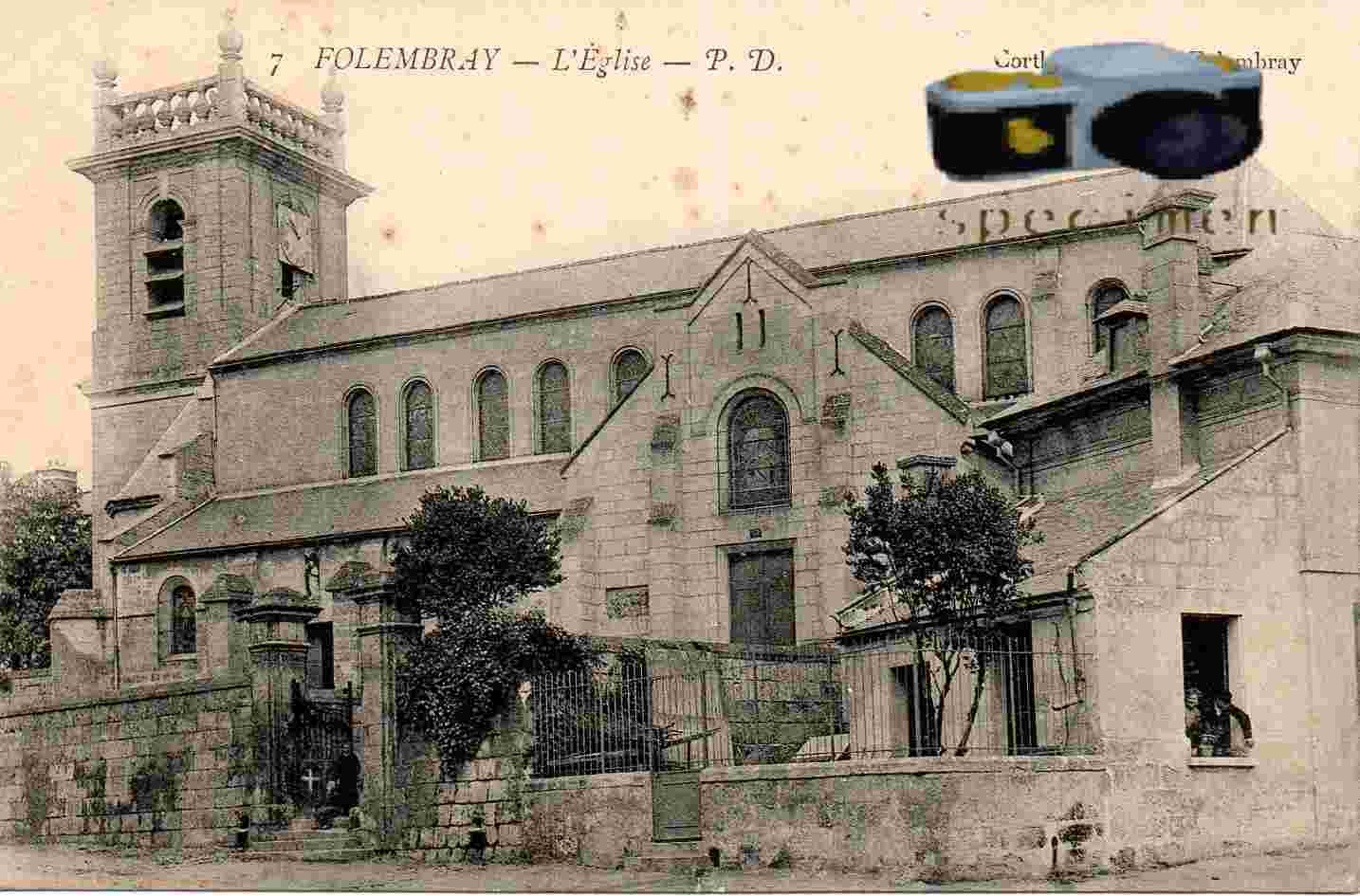

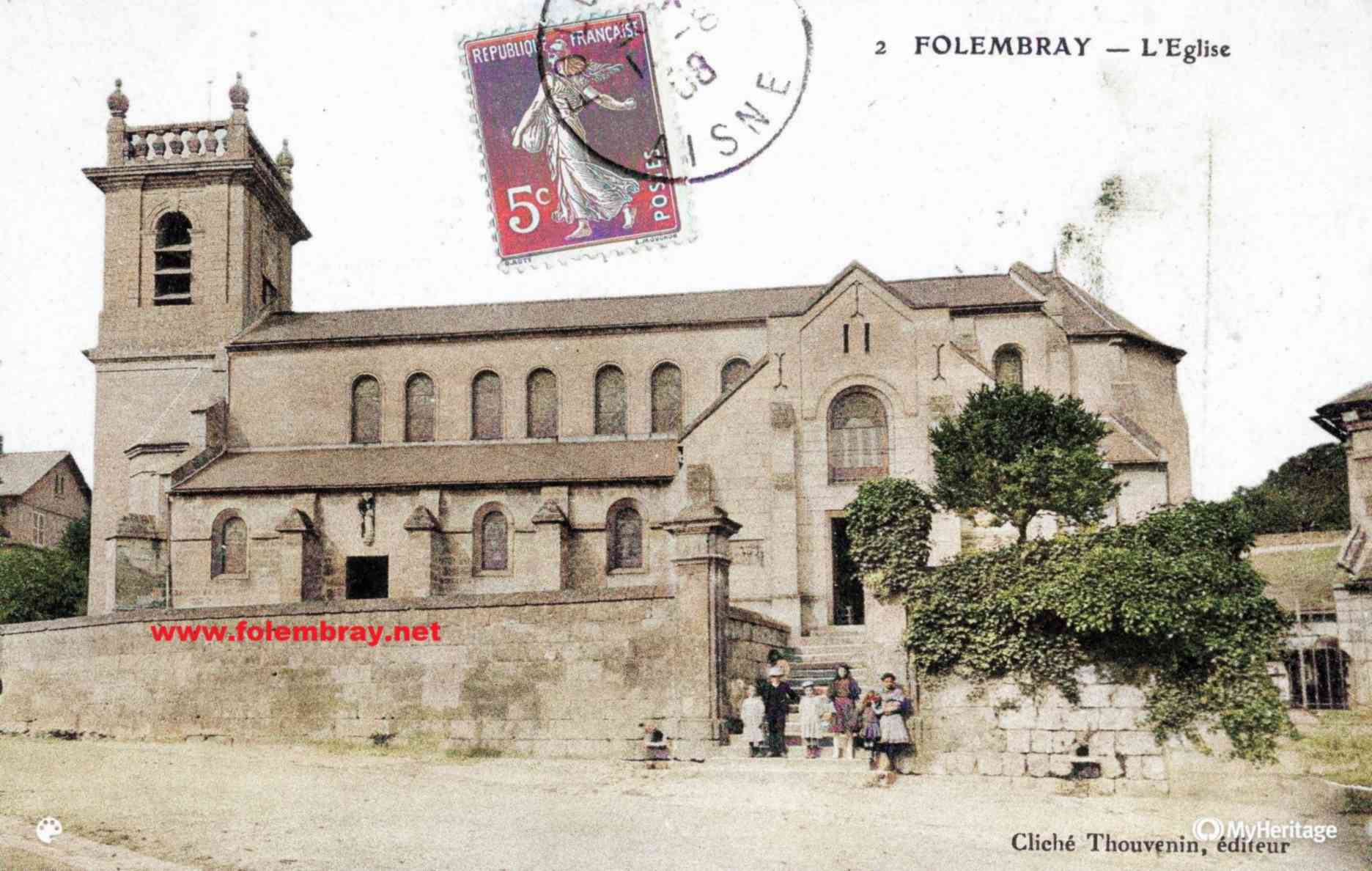

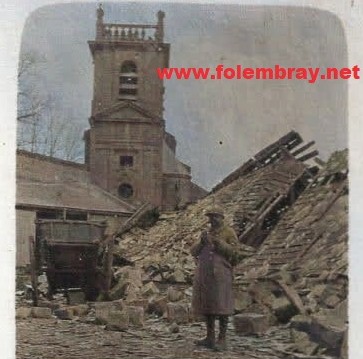

photo recolorisé

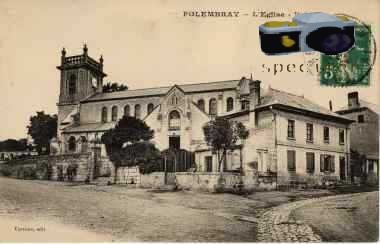

L'église vers 1900

L'église vers 1900

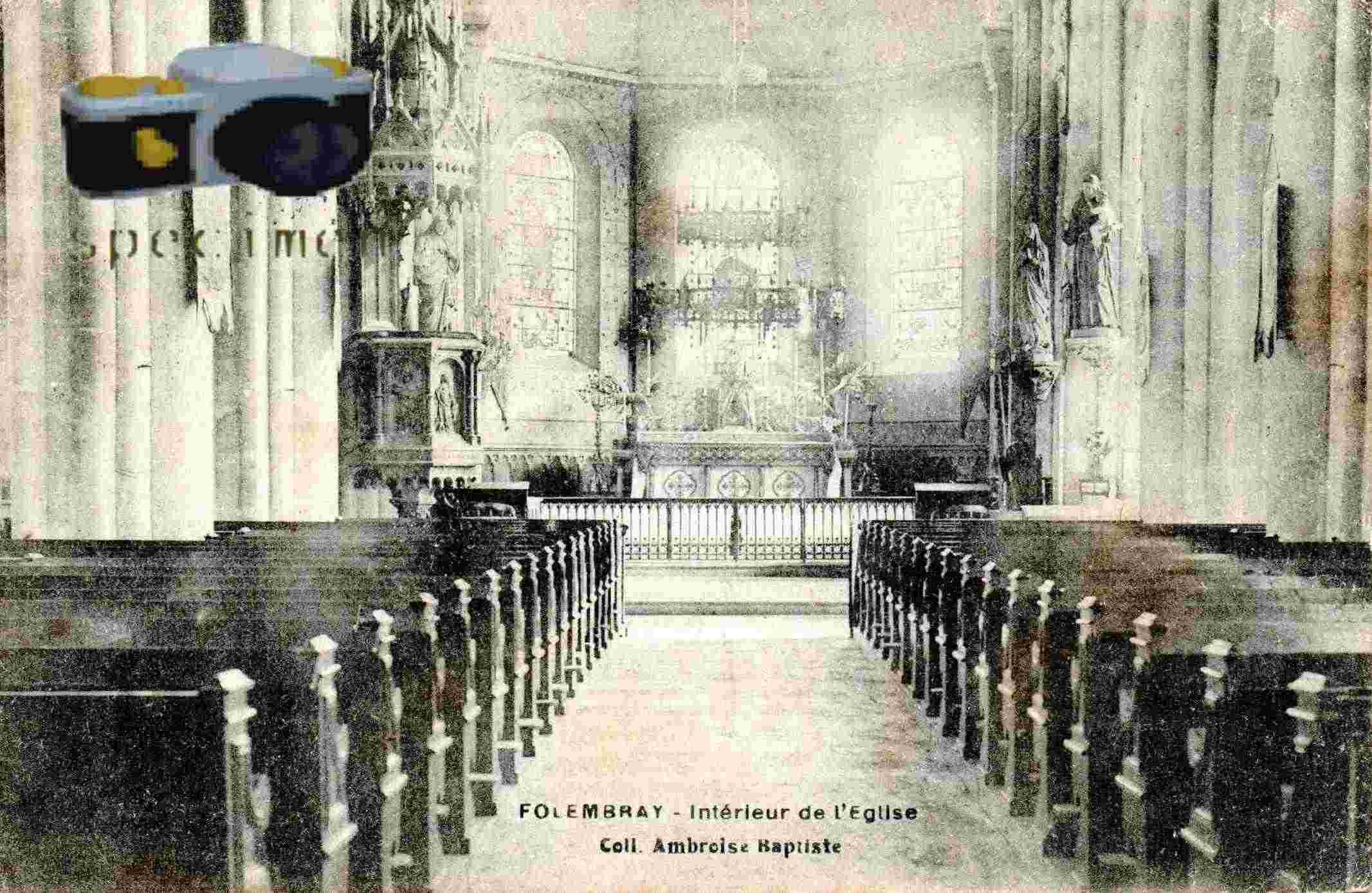

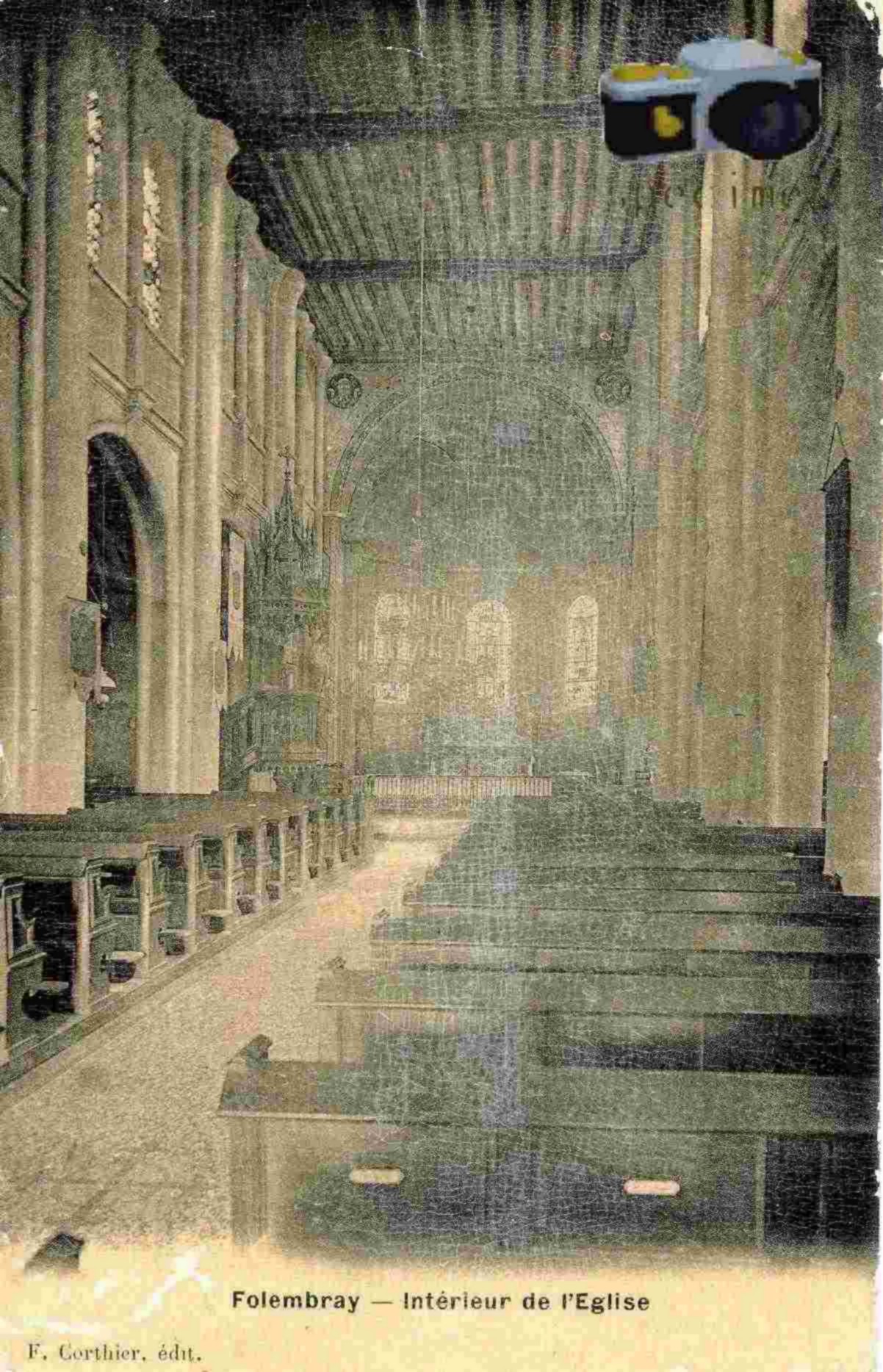

L'intérieur de l'Eglise avant la grande guerre

photo recolorisé

photo recolorisé

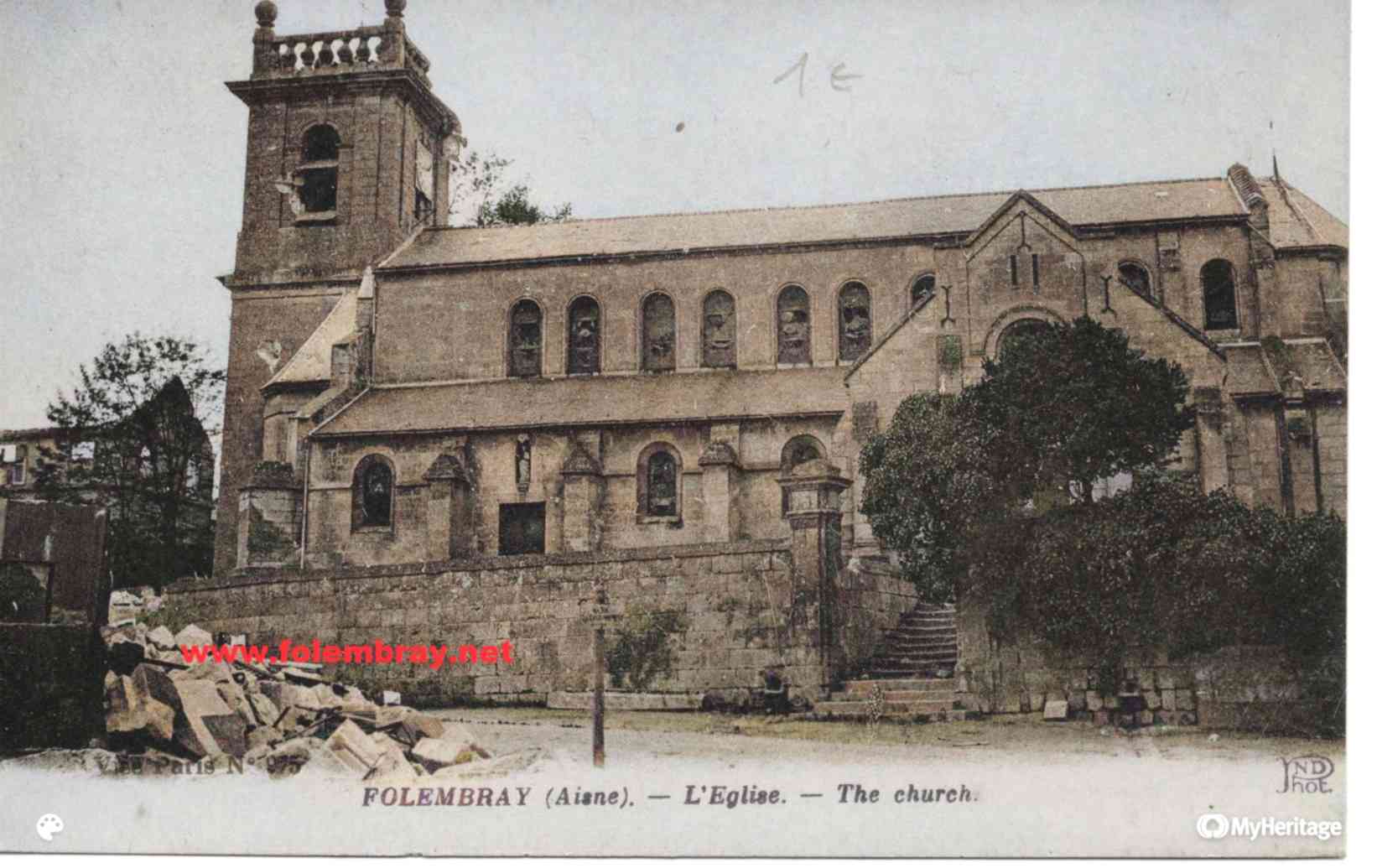

L'église au début de la 1er guerre.

En 1920, une église provisoire occupait la pointe du terrain de la place verte.

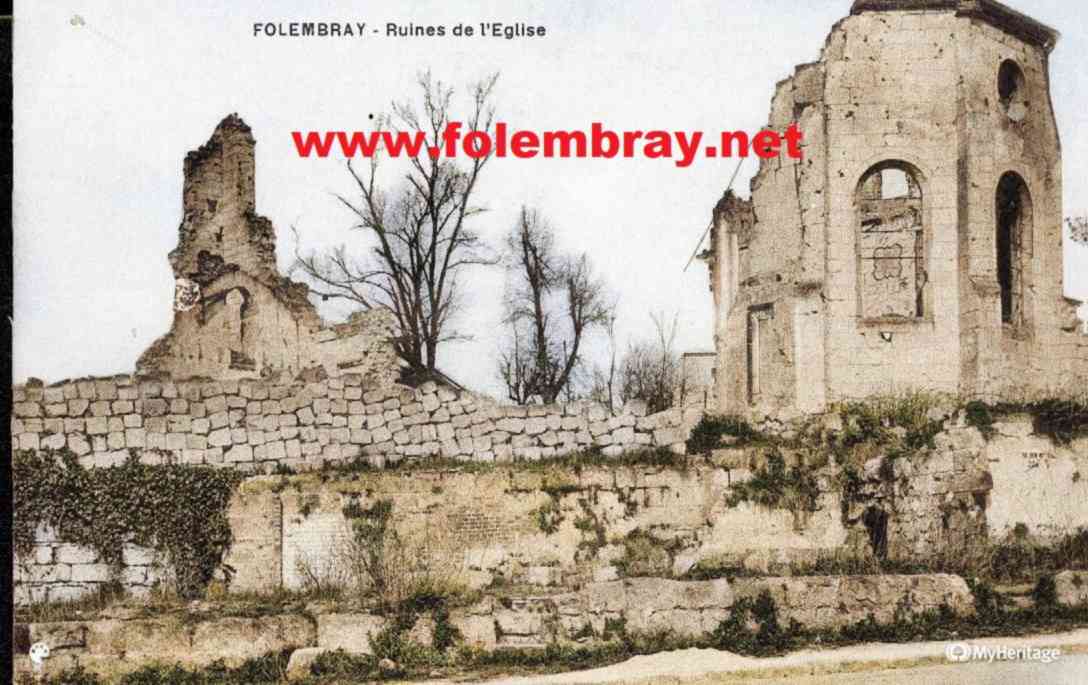

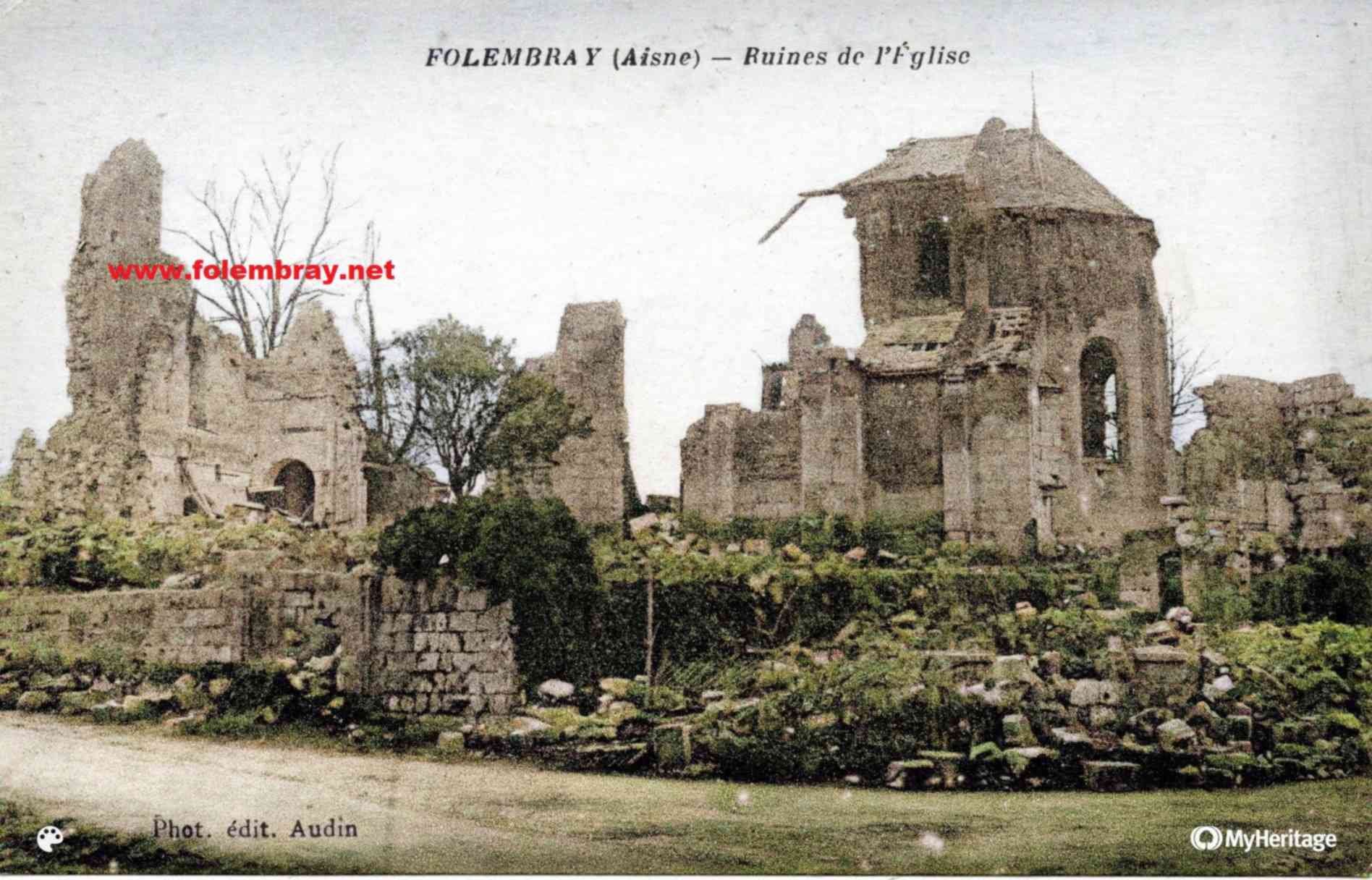

En octobre 1929, le déblaiement des décombres de l'église détruite était achevé, et les travaux de reconstruction commençaient. Le nouvel édifice est bâti sur l'emplacement de l'ancien, et le grand portail se substitue à celui qui soutenait le clocher carré de 1772.

La tombe de l'ancien curé Dom Bernard, dont parle l'Abbé Vernier (page 105), parait avoir échappé aux fouilles des soldats ennemis. Elle serait donc restée intacte. Par contre l'emplacement des sépultures, sous l'autel et sur les bas côtés, ne sont plus que des trous béants.

Il nous a paru intéressant de faire les démarches utiles pour voir restituer au nouveau sanctuaire les deux pierres tombales sculptées, placées autrefois dans le mur extérieur. Ces vestiges historiques, que nous avons retrouvés et signalés, doivent être posés au bas et contre un mur intérieur ( Les figures en relief ont étaient mutilées à coups de pioche en juillet 1930).

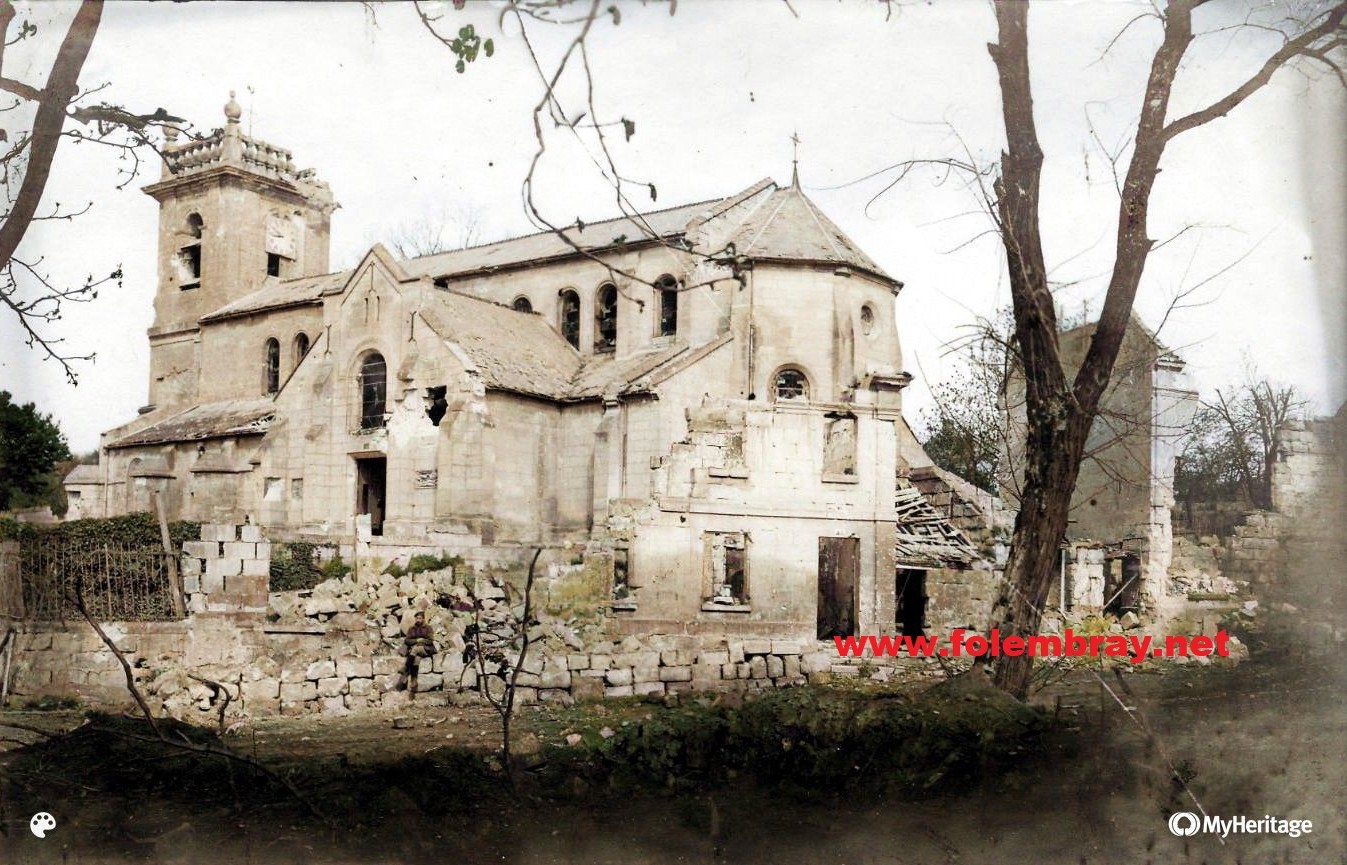

photo recolorisé

photo recolorisé

Une photo ( présumé capitaine Husson de la 7ème compagnie) du 42ème Bataillon de chasseurs à pied (BCP B.C.P. ) caserné à Troyes en 1914. Cette photo date de mars 1917 lors du 1er retrait du front allemand.

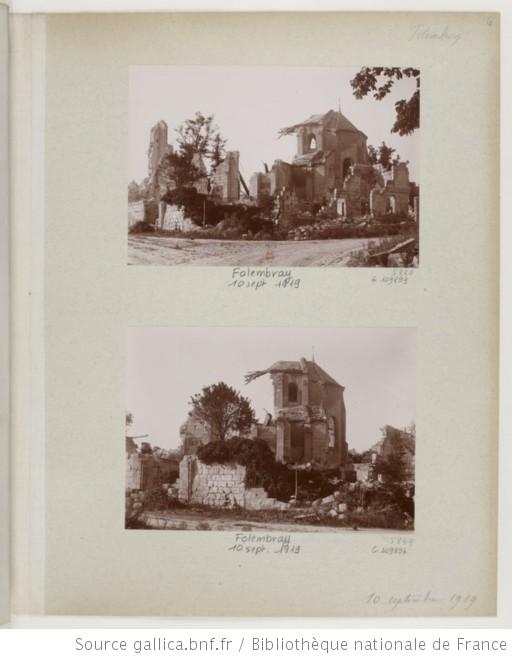

L'église en ruine vers 1917

Sculpture retrouvée dans les ruines en septembre 1919.

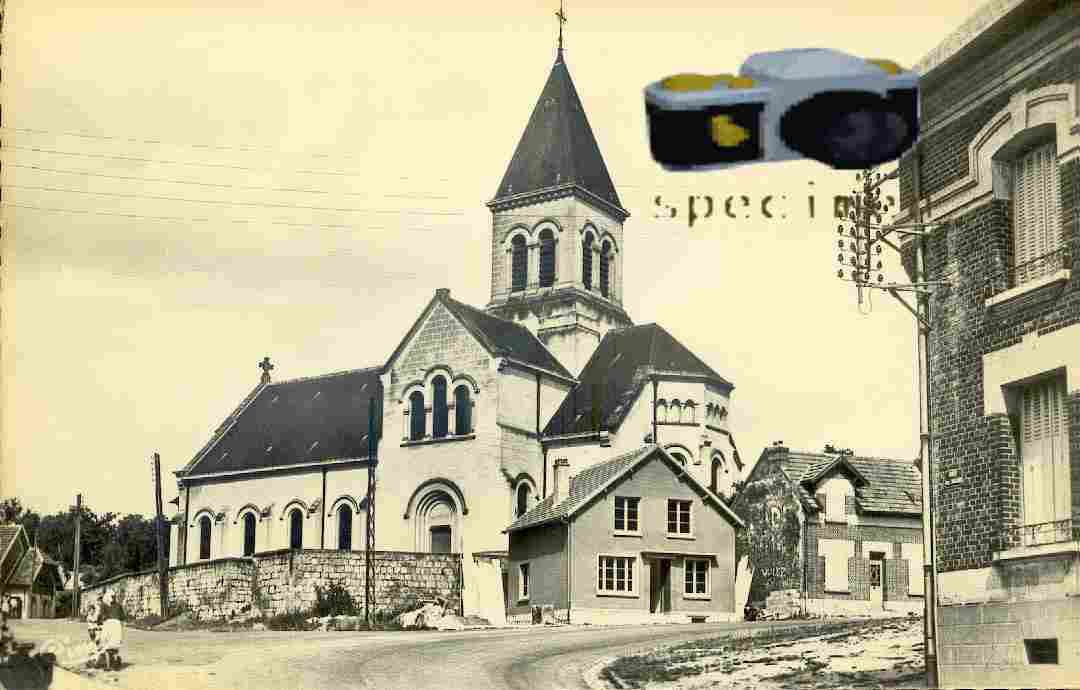

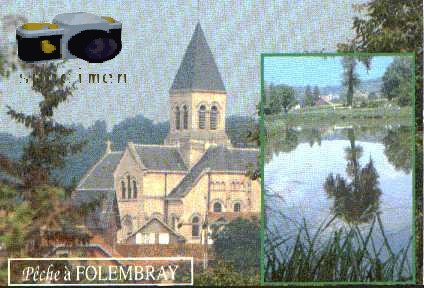

L'église en 1990

L'architecture est une variante du style roman, les ouvertures des murs latéraux étant hautes et larges.

L'église comprend une grande nef, deux basses nefs, un transept dont la croisée forme le chœur, un sanctuaire pentagonal, deux chapelles latérales dans le prolongement respectif des basses nefs, un grand portail, un petit portail latéral au fond du bras droit du transept, un clocher carré terminé en toit de pigeonnier sur la croisée du transept, une sacristie adjacente à la chapelle latérale gauche, une tribune au grand portail.

L'appareil de construction est, en général, de pierres calcaires provenant de la carrière locale du "Coupet", appartenant à l'État et exploitée par les Verreries. Toutefois, pour les pignons des façades et les parties moulurées, on utilise les belles pierres dures de haute fontaine de la région de Vassens et, pour les appuis et les rampants, la pierre de la Savonnière (même région). Ces deux dernières qualités de matériaux représentent environ 300 mètres cubes.

Le Comte de Brigode donne le maître-autel en pierre, création du sculpteur Croix-marie. Le carrelage est en grès de couleur.

L'église en 1999

Deux organismes participent à la reconstruction de l'Église. En premier lieu, la société coopérative des Églises dévastées et, ensuite, la société coopérative locale de reconstruction. La premières liquide les dépenses engagées, et la seconde est, chargée de la reconstruction de l'édifice, par les soins et sous la direction de son architecte, M. Perron, aidé par son adjoint, M. Blanfos.

Les dimensions de la nouvelle église sont :

A l'intérieur : longueur : 35 mètres largeur : 15,5 mètres et au transept 26 mètres

Hauteur totale au dessus du sol : 33 mètres, Église : 23 mètres, Clocher : 10 mètres, plus la hauteur de la Croix.

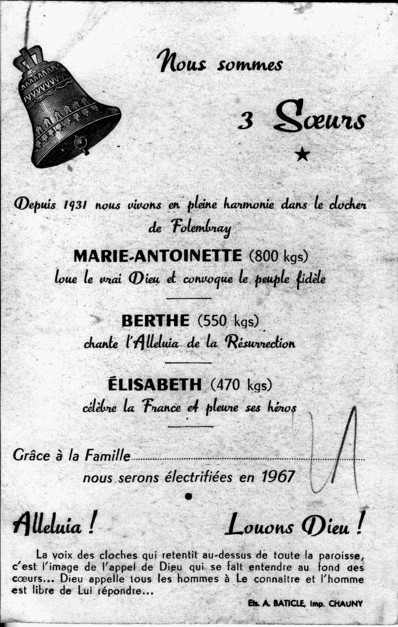

En 1984, Mr le Maire Hiverlet décide de faire réparer les cloches de l'église.

A gauche, trois verriers dont l'un d'entre eux remercie le Christ du

Sacré-Coeur, en lui

tendant le fruit du travail avec un isolateur “le bébé”. Au pied

du verrier, il y a une Thévenotte, une bouteille à bière et le

Sibor,

A droite, une famille de verriers dont la mère remercie le Christ du

Sacré-Coeur en

lui tendant le fruit des entrailles "le bébé". Le Christ du

Sacré-Coeur repose sur le blason du village.

L'histoire des cloches de l'église

(d'aprés le bulletin de la société académique de Chauny : Les cloches du Chaunois)

On lit dans les archives de la fabrique :

Le 15juin 1778,eut lieu la bénédiction des trois cloches de cette

église royale et paroissiale de Folembray, par M.Bernard, curé, assisté de

MM.Charles Baudet, curé de Quincy ; Nicolas-Pierre Barin, curé de Champs ;

Jean-François Godart, vicaire de Coucy-le-Chàteau.

La première a été

nommée Émélie-Marie, par moi Bernard, curé et damoiselle

Marie-Émélie-Tronson, fille de M. Guillaume Tronson, maitre de la

manufacture royale du Vivier et de dame Marguerite de Saint-Martin de

Valcourt.

La deuxième, nommée Marie-Thérèse, par le sieur Langonnet,

laboureur à Folembray, et dame Marie-Thérèse Carlier, veuve du sieur

Sébastien Dupuis, chirurgien à Chauny.

La troisième, Anne-Brigitte, par

le sieur Joachim-Onuphre Lescot, marchand de bois, et Anne-Brigitte Poitvin,

épouse de Pierre-Louis Destrée, syndic de cette paroisse, en présence

d'autres Messieurs ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, et autres

Messieurs laïcs.

Ces cloches furent fondues, m'a-t-on dit ; sur une petite place

publique à l'endroit où se trouve maintenant la halle. On ne cite pas le nom

du fondeur, ni le poids de ces cloches, ni comment ou par qui elles furent

payées,mais j'ai vu, par hasard, aux archives départementales à Laon, un

compte d'une coupe de bois en 1780-81 dont le produit doit être affecté au

paiement de la construction d'une tour où sont les cloches de Folembray et à

la refonte de ces cloches. Cette sonnerie étant devenue, par accident,

incomplète et insuffisante, les habitants adressèrent, le 6 juillet 1791,

une pétition au directoire du district de Chauny, pour avoir des cloches

provenant des abbayes supprimées de Prémontré ou de Saint Nicolas aux Bois.

Leur demande n'ayant pas été acueillie, un traité fut conclu, le 4

septembre 1791, avec M. Cavillier de Carrépuits, pour refondre les trois

anciennes cloches.

Elles lui furent conduites ler janvier 1792, et revinrent

promptement, car le registre porte que, le jeudi du même mois, eut lieu leur

bénédiction, par M. le curé Driencourt qui avait prêté serment à la

constitution civile du clergé, et en présence de M. Demory, maire ; Normand,

officier municipal ; Delabarre, procureur de la commune ; Lamotte officier

municipal ; Bayard, marguillier ; Delahègue, Carette, Maréchal, Bonnard,

Bruyer.

Ces trois cloches portaient : J'ai été fondue

en 1791.Vive la Nation,la Loi et le Roi.

Et au bas, dans un écusson : Cavillier fondeur. Elles ne restèrent pas

longtemps au clocher. Le 28 octobre 1793, an II de la république, le citoyen

Bègue, commissaire, accompagné d'un détachement de l'armée révolutionnaire,

vint faire réquisition de deux cloches et les fit jeter immédiatement du

haut du clocher elles pesaient ensemble 1,650 livres, et furent transportées

le lendemain au district de Chauny, avec leurs battants, ferrures, etc., en

tout 36 livres de fer et 8 écrous. Il ne resta que la grosse cloche, pesant

1,359 livres, elle existe encore aujourd'hui malgré l'accident qui lui

arriva en 1825 ; elle se détacha de son mouton et vint tomber sur la voûte

de l'église heureusement sans se briser ni enfoncer cette voûte, et l'on put

la remettre intacte à sa place, où je l'ai vue encore dernièrement, et j'ai

constaté qu'elle porte bien l'inscription civique relatée ci-dessus.

Il y a aussi dans le clocher de l'église de Folembray une petite cloche qui sonne les demies de l'horloge, la grosse sonnant les heures ; elle porte la date de 1823. Il est à remarquer qu'au moment où toutes les communes de France ont perdu ou vont perdre leurs cloches, Folembray en fait fondre trois. Un fait semblable s'est passé dans notre département de l'Aisne, à Hirson, où de même aussi, deux cloches furent enlevées presque immédiatement. La plus grosse, qui resta. porte l'inscription suivante :

L'an 1793, II de la république française, j'ai été bénite par le citoyen Jean-François Godard,curé depuis 1781, et officier municipal et nommé Coesar, par les citoyens Coesar Mezand,maire d'Hirson, et Marie-Louise-Victoire Bouillard, épouse de Louis Gaudefroy, procureur de la commune. Moy et mes deux soeurs nous avons été fondues aux frais de la commune d'Hirson.

Singulier nom que celui de Coesar donné à une cloche sous la république, et

le prêtre qui la bénit est tout à la fois curé et officier municipal.

Le

village de La Rosière, canton de Forges-les-Eaux, possède une cloche de la même

époque, nommée La Liberté, cela est mieux. En voici l'inscription à titre de

curiosité :

L'an II de la république,1793, Pierre Deschamps étant

maire, j'ai été bénite par le citoyen Joseph Paschal Roussel,curé dela paroisse,

et nommée La Libertépar Favrel et Marie Quidant.

Les mots Liberté, Égalité, surmontés du bonnet phrygien, sont gravés sur

la petite cloche de l'église de Rueil, près de Paris. Divers chroniqueurs

rapportent que c'est le son de cette petite cloche de Rueil, sa paroisse, que

l'empereur Napoléon Ier aimait tant à entendre, quand il n'était encore que

consul et qu'il habitait la Malmaison. Chaque fois que, dans ses promenades, le

son de ce modeste instrument venait frapper son oreille, il s'arrêtait ému,

recueilli, et ne reprenait souvent sa marche que longtemps après que le son de

l'airain avait cessé de retentir. Il dit un jour à M. de Bourrienne :

Pour moi je n'ai jamais pu entendre, dans les bois de la Malmaison, la

cloche de Rueil, sans éprouver la plus vive émotion.

Plus tard, sur le rocher de Sainte-Hélène, l'homme de génie regrettait encore le son touchant de cette cloche, et s'écriait dans un accès de tristesse et de désespoir : Hélas du pain moisi et pas de cloche !

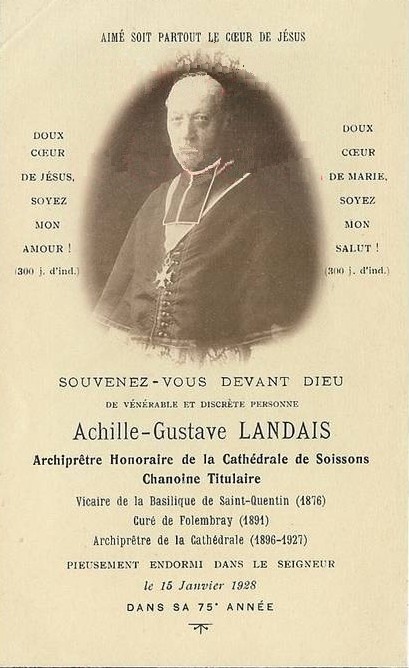

Les prêtres de la paroisse Folembray

Certains des prêtres suivant desservaient la paroisse de Folembray, et qui n'y eurent pas leur résidence.

750 – Ferter, mort à Folembray.

762 – Dodon, mort à Folembray.

765 – Haimbrade.

781 – Agmérade.

797 – Ottéric, mort à Folembray.

857 – Bertfride.

863 – Heiméric.

867 – Sanat.

???????????????????

16…- Adrien Destrées, inhumé dans le chœur de l’église.

1641 – Pierre Pollo.

1691 – Haranguier.

1695 – Quinot.

1696 – Chavigny.

1713 – Louis Fleury, mort à Folembray.

1736 – Nicolas Demarly, mort à Folembray.

1758 – Jean Choque, mort à la Fère.

1760 – Bernard, inhumé au portail de l’église.

1786 – Chapellet.

1788 – Driencourt.

1803 – Pierre de France, mort au château de Verneuil.

1804 – Damour, vicaire de Coucy.

1805 – De Lacombe.

1806 – Damour, le même qu’en 1804.

1816 – Goguet, vicaire de Coucy, mort à Pont-Saint-Mard.

1818 – Marion, doyen de Coucy.

1827 – Victor Dupont, vicaire de Coucy.

1828 – Edouard Meslé, vicaire de Coucy.

1829 – Bonaventure Boileau, doyen de Coucy, mort en 1868.

1830 – Charles Pierret, vicaire de Coucy.

1831 – Delafosse.

1836 – L. Dervelle.

1837 – Delaby, qui a était curé de Coincy-l’Abbaye.

1838 – Villé, qui a était curé de Vauxaillon.

1847 – Denis Melaye. Décédé le jour de sa fête, dimanche 9 octobre 1859, en l’église de Pontru, près Vermand, pendant qu’il célébrait le saint sacrifice.

1856 – L'Abbé Vital, Alcidonis, Florimond, L’Homme, décédé à Folembray le 29 juillet 1891. Il avait, pendant 35 ans, exercé son sacerdoce dans notre commune. Âgé de 67 ans, malade, l'Abbé L'Homme, né à Monbrehain (Aisne), ne voulait pas quitter Folembray. Il y rendit son dernier soupir, et son corps fut transporté à Bohain à l'issue du service auquel toute la population avait tenu à assister. Il avait fait le bien avec une extrême discrétion, et ce n'est qu'après sa mort que l'on connut, dans les détails, son oeuvre de charité.

1891 – G. Landais, retiré à Soissons comme Chanoine titulaire, après avoir été curé archiprêtre de la cathédrale. Actif, jeune encore, le nouveau curé ne craignait pas les initiatives. Il sut, en quelques années, apporter d'importants changements dans son église, soutenu par la générosité des fidèles et aussi par l'esprit conciliant de la municipalité. A son arrivée, le presbytère est restauré et agrandi. Le conseil municipal en avait reconnu la nécessité et le maire, M. le Comte de Brigode, participa personnellement à la dépense. L'église est ensuite dotée d'une chaire sculptée, de vitraux d'art et de bancs confortables.

1895 – E. Vilfort, quitte Folembray au moment de l’évacuation en 1917. Est ensuite nommé curé de Parpeville, où il leur en février 1927, pendant la célébration de la messe.

Curé Vilfort

1919 – Xavier Roesch, quitte Folembray en septembre 1927 pour la cure de Fresnoy-le-Grand.

1927 – Victor Berthélemy, ancien curé de Vadencourt, puis directeur et économe au grand séminaire de Soissons. Meurt à l’Hôtel Dieu de Laon, le dimanche 18 mars 1928, des suites de blessures de guerre, à l’age de 38 ans. Il était titulaire de la croix de guerre et de la médaille militaire. Ramené à Folembray, son corps est ensuite inhumé à Chézy-sur-Marne, où réside sa famille.

1928 – De mars à juillet la paroisse est desservie par l’Abbé Jean-Marie Gacoin, qui rentre ensuite à Redon, diocèse de Rennes.

1928 – 5 Juillet : Pierre Granjean, ancien curé de Bucy-les-Pierrepont, puis curé de Camelin et desservant de Manicamp. Meurt le 15 septembre 1956.

1956 – L’Abbé Lefèvre